Du mouton au chandail

1re à 2e année (Ontario)

1er cycle du primaire (Québec)

Fibre naturelle ou synthétique? Laine, coton ou polyester?

Pour répondre, les élèves utilisent leurs sens et font des expériences intéressantes. Par l’entremise d’activités pratiques, ils découvrent les besoins et le cycle de vie des animaux élevés pour leur toison.

Partager :

PDF imprimables

Science et technologie

Un agneau que j’aime bien

Imaginez que la classe ait reçu un agneau en cadeau. Que faudrait-il à cet animal pour qu’il survive?

- Demandez aux élèves de dresser une liste des besoins essentiels à la survie de l’agneau. Pour ce faire, ils peuvent remplir les espaces vides dans le tableau « Un agneau que j’aime bien » avec des mots ou des dessins. Assurez-vous que vos élèves pensent à tous ses besoins : le loger, le nourrir, le soigner, maintenir sa litière propre, etc. Assurez-vous aussi que les enfants ont compris que les agneaux ne sont pas des animaux de compagnie et qu’ils exigent des soins particuliers.

- Lorsque les enfants ont noté les besoins essentiels à la survie de l’agneau, demandez-leur de les comparer aux besoins des humains. Élaborez sur les différences et les similitudes. Par exemple, l’agneau et l’humain ont tous deux besoin de se nourrir, mais consomment-ils les mêmes aliments?

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

Un agneau que j’aime bien Comparez les besoins fondamentaux des agneaux et des enfants humains.

Le corps d’une brebis

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

Le corps d’une brebis : Associez les mots corrects aux parties du corps de la brebis.

Le corps d’une brebis (feuille-réponses) : Feuille de réponse pour l’exercice Le corps d’une brebis

La boîte à outils de l’éleveur

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

La boîte à outils de l’éleveur : Relier les éléments dont les humains ont besoin aux éléments correspondants dont les moutons ont besoin.

La boîte à outils de l’éleveur (feuille-réponses) : Feuille de réponse pour l’exercice La boîte à outils de l’éleveur

Le cycle de vie d’un mammifère

Les élèves lisent un texte sur le cycle de vie du mouton. Ils rétablissent l’ordre chronologique du texte en découpant, lisant et replaçant les paragraphes.

Une vie de mouton

C’est le printemps. La neige commence à fondre. Il fait de plus en plus chaud. Une brebis donne naissance à un agneau. Elle le nettoie avec sa langue. L’agneau a une odeur spéciale. Cette odeur aide la brebis à reconnaître son agneau. Il y a parfois des jumeaux et même des triplés!

L’agneau est debout une heure après sa naissance. Il doit trouver les deux trayons de sa maman pour boire du lait. La brebis reste près de lui parce qu’il est très petit. Elle le protège, le garde au chaud et s’assure qu’il peut boire lorsqu’il a faim.

À l’âge d’une semaine, l’agneau peut s’aventurer plus loin de sa maman. Il y a plusieurs autres agneaux dans le troupeau. Ils aiment jouer et explorer ensemble. Ils retrouvent toujours leur maman après leurs aventures.

Il fait chaud! L’été est arrivé. L’agneau a beaucoup grandi. On l’appelle maintenant un mouton. Il ne boit presque plus de lait. La brebis en produit donc de moins en moins. Il mange plutôt du foin. Le mouton aime aussi manger l’herbe du pâturage et des grains, tels que l’avoine et le maïs.

Il commence à faire froid et les feuilles tombent. C’est l’automne. Le mouton est âgé de huit mois. Il est maintenant un adulte! Il est assez grand et fort pour s’occuper de lui-même. On l’appelle désormais un bélier, car c’est un adulte mâle. Si c’était une femelle, ce serait une brebis.

Pour que le bélier puisse à son tour devenir papa, il doit rencontrer une brebis prête à être maman. L’agneau va grandir dans le ventre de la brebis. Cela demande cinq mois. L’agneau va naître après l’hiver, comme son papa.

Autres suggestions :

- Les élèves répondent aux questions sur la feuille d’activité « Le cycle de vie d’un mammifère » afin de démontrer leur compréhension du texte et d’assimiler le vocabulaire.

- Les élèves créent une affiche du cycle de vie du mouton. Ils peuvent faire des dessins ou choisir des images tirées d’Internet pour illustrer les étapes. Ils disposent les images en cercle dans l’ordre approprié, sur une grande feuille de papier. Ils relient les images avec des flèches de façon à former un cycle et y ajoutent des étiquettes pour identifier chaque étape. Pour un exemple, voir le diagramme du cycle de vie du bombyx du mûrier dans l’activité intitulée « Le cycle de vie d’un insecte. »

- Ensemble, comparez le cycle de vie de l’humain et du mouton afin d’y déceler les ressemblances et les différences. (Exemple de différence : les humains passent beaucoup plus de temps que les moutons à effectuer un cycle de développement. Exemple de ressemblance : le bébé et l’agneau boivent tous les deux du lait.)

- Comparez le cycle de vie du mouton au cycle de vie du ver à soie.

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

Le cycle de vie d’un mammifère : Classez les étapes du cycle de vie d’un mammifère dans le bon ordre.

Le cycle de vie d’un mammifère (feuille réponses) : Feuille réponses de l’activité sur le cycle de vie d’un mammifère

Le cycle de vie d’un mammifère (compréhension de lecture) : A short exercise to verify comprehension of the life of a sheep.

Le cycle de vie d’un insecte

Le bombyx du mûrier (ver à soie)

Le bombyx du mûrier est un papillon de nuit. La femelle pond de 300 à 500 œufs sur des feuilles de mûrier blanc. Les œufs éclosent après 10 à 14 jours. Les larves des papillons sont appelées des chenilles.

Les chenilles mangent les feuilles du mûrier pendant environ un mois. C’est le plus long stade de la vie du bombyx du mûrier. Pour grandir, les chenilles doivent muer, ou changer de « peau », quatre fois. Elles vont mesurer jusqu’à 7,5 cm.

La chenille file un cocon de soie. Elle produit la soie à l’aide d’organes spéciaux dans sa bouche. La chenille se transforme en chrysalide à l’intérieur de son cocon.

La métamorphose dure deux semaines. Le papillon s’échappe du cocon. Une femelle doit rencontrer un mâle pour pouvoir pondre des œufs. Le dernier stade de la vie du bombyx est très court. Puisqu’il n’a pas de bouche, il ne peut pas manger et meurt donc après quelques jours.

Voir le PDF imprimable pour cette activité en bas de page

Le cycle de vie d’un insecte Remettez dans l’ordre les étapes du cycle de vie d’un insecte.

C’est naturel?

Dans cette série d’activités, les élèves se pencheront sur certaines des grandes questions relatives à l’agriculture canadienne.

Veuillez consulter le PDF imprimable au bas de la page.

- C’est naturel? : Distinguer les éléments présents dans la nature ou fabriqués par l’homme. Encercle les objets qu’on retrouve dans la nature, puis trace un triangle autour de ceux qui sont fabriqués par les humains.

- C’est naturel? : (Feuille- réponses)

| Naturel | Fabrique par l’humain |

|---|---|

| Un squelette | Des poutres d’acier |

| Une plume | Un sac de plastique |

| Un rayon de miel | Des chaussettes |

| Une pierre | Un pneu |

| Des bois de cerf | Un chandail |

| Une coquille | Une maison |

| Un bâton | Une boite de jus |

| Un nid | Un vase |

Autres suggestions :

- Les objets peuvent aussi être des matériaux. Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils sont en voyage à bord d’un navire qui fait naufrage sur une île déserte. En utilisant les objets naturels qu’ils y trouvent, ils doivent se construire une maison. Demandez-leur de faire un dessin ou construire une maquette de la structure.

- Emmenez les élèves à l’extérieur faire une chasse au trésor d’objets naturels dans la cour d’école.

- Demandez aux élèves de choisir un objet fabriqué par l’humain et de rechercher comment il a été fait et avec quels matériaux. Il existe une multitude de vidéos sur Internet expliquant les processus de fabrication de matériaux et d’objets.

Explorons les propriétés des fibres

Les fibres sont des matériaux importants pour la fabrication d’objets, mais les fibres n’ont pas toutes les mêmes propriétés. Lors de cette enquête, les élèves dressent un profil des propriétés observables de la fibre qui constitue un objet en particulier. Les élèves découvrent le vocabulaire relié à l’étude des propriétés tout en apprenant à recueillir de l’information à l’aide de leur sens.

Matériel :

- Demandez aux élèves de vous aider à apporter à l’école divers vêtements et articles faits de fibres ou utilisez des vêtements pris dans le vestiaire et d’autres articles à portée de main.

- Exemples d’articles : Parapluie, mitaines, foulard, coton ouaté/jogging, chaussettes, couverture de bébé, chandail sportif, serviette, chapeau, maillot de bain, coupe-vent, chaussures, pyjamas, jeans, tente, cerf-volant, brosse à tableau, tapis, imperméable, bas de nylon.

Démarche :

- Élaborez sur les fonctions des vêtements et articles de tissu (absorber, repousser ou faire évaporer l’eau, tenir chaud, rafraîchir, permettre d’étirer et bouger le corps aisément, procurer du confort). Expliquez aux élèves qu’un matériau doit avoir certaines propriétés afin que l’objet qu’il constitue puisse remplir sa fonction.

- Formez des petits groupes et distribuez à chacun un article fibreux. Indiquez aux élèves qu’ils doivent examiner les matériaux dont est composé l’objet à l’aide de leur sens du toucher, de la vue, de l’odorat et de l’ouïe. Ils doivent répondre aux questions sur la feuille de route afin de dresser le profil de propriétés du matériau examiné.

Autres suggestions :

- Après l’exploration, recueillez les articles et placez-les dans un endroit où tous les élèves peuvent les voir. Chaque groupe présente les propriétés de son objet à la classe, sans en révéler l’identité. Les autres élèves tentent de deviner quel est l’objet mystère en regardant, manipulant et triant les objets rassemblés.

- Demandez aux élèves de trier les objets selon leur fonction et de comparer les propriétés des objets de même catégorie et de catégories différentes. Élaborez sur les tendances.

- Lisez les étiquettes des objets, si disponibles, afin de découvrir le nom des différentes fibres qui les composent. En traçant un diagramme à bandes, déterminez avec les élèves quelles fibres sont les plus utilisées en tant que matériaux.

- Dressez une liste de quelques propriétés que les élèves devront présenter à l’aide d’un collage d’images d’objets fibreux découpées dans des catalogues, des revues et des circulaires. Par exemple, un élève pourrait choisir de représenter l’élasticité avec une image d’un maillot de bain et la douceur avec une couverture de bébé.

Voir le PDF imprimable pour cette activité en bas de page

Explorons les propriétés des fibres : Déterminez les propriétés de différents matériaux.

Français

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

- Qui suis-je? : Résoudre les énigmes et déterminer l’identité des fibres mystérieuses

- Qui suis-je? (Feuille- réponses) : Feuille- réponses pour Qui suis-je?

- Mots cachés : Hunt for words related to natural and synthetic fibres

- Mots cachés (Feuille- réponses) : Feuille- réponses pour Mots cachés

Mathématiques

Voir les PDF imprimables pour cette activité en bas de page

- Méli-mélo de lettres : Remettez les lettres en ordre pour découvrir quelques produits et sous-produits du mouton.

- Méli-mélo de lettres (Feuille- réponses) : Feuille- réponses pour Méli-mélo de lettres

- Compte les moutons : Une activité de comptage impliquant des agneaux, des béliers et des brebis

- Complète les suites : Une activité de dessin

- Toisons à vendre : Dessinez des pièces de monnaie pour montrer combien d’argent l’éleveur reçoit pour chaque toison vendue.

- Dans la bergerie : Résoudre des problèmes mathématiques en utilisant des objets pour représenter les moutons

- Un alpaga gourmand : Découvrez comment aider un alpaga à atteindre une pomme savoureuse

Arts

Le tissage aux doigts

Le tissage aux doigts est une technique de tissage que les autochtones d’Amérique du Nord pratiquent depuis très longtemps. Ce type de tissage leur permettait de fabriquer des objets, telles que des courroies. Les autochtones pouvaient utiliser ces courroies pour tirer des toboggans et transporter des charges lourdes ou encombrantes.

Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont commencé à échanger de la marchandise et des connaissances avec les autochtones. Les européens offraient des couvertures de laine en échange de peaux de castor. Les autochtones défaisaient ces couvertures pour obtenir la laine, un matériau très utile. D’ailleurs, ils ont trouvé que les objets tissés avec la laine étaient plus imperméables, souples et durables que ceux tissés avec leurs matériaux habituels.

Les Français se sont rapidement approprié l’art du tissage aux doigts et se sont mis à confectionner ce qu’on appelle des ceintures fléchées. Les hommes portaient ces longues ceintures colorées à la taille pour bien fermer les manteaux ou chemises par temps froid. Les coureurs des bois et les voyageurs portaient aussi la ceinture fléchée. Ils devaient soulever de lourds ballots de fourrure et la ceinture leur protégeait le ventre et le dos des blessures. Étant fabriquée en laine, la ceinture fléchée gardait les hommes au chaud et demeurait sèche et légère, même dans la neige.

Aujourd’hui, la ceinture fléchée est un symbole culturel très important pour les métis de l’ouest canadien. À l’est, la ceinture représente de façon plus large la culture canadienne-française, acadienne et autochtone. De nos jours, on peut encore retrouver plusieurs artisans du fléché qui tissent aux doigts les ceintures traditionnelles. La ceinture fait même partie du costume du célèbre Bonhomme Carnavale!

Un tissue d’élèves

Cette démonstration interactive illustre le processus employé pour tisser les fils en tissus. L’art du tissage a joué un rôle important dans le développement des sociétés.

Matériel :

- Papier hygiénique ou ruban de papier crêpe

- Loupes

Démarche :

- Demandez aux élèves d’examiner des échantillons de tissus avec des loupes puis demandez-leur de décrire ce qu’ils observent. Expliquez que pour avoir du tissu, il faut d’abord transformer les fibres en fils en les tordant ensemble, puis tisser les fils. Lors du tissage, les fils horizontaux (la trame) sont croisés avec des fils verticaux (la chaîne) en séquence.

- Proposez aux élèves de participer à une démonstration pour comprendre le tissage : ils vont créer un tissu d’élèves. Demandez à cinq à dix élèves de se placer debout côte à côte, avec un peu d’espace les séparant. Indiquez qu’ils ne doivent absolument pas se déplacer. Demandez au premier élève en ligne de tenir le bout du ruban et de ne pas lâcher prise.

- Déroulez le ruban derrière cet élève, passez-le devant le deuxième élève en ligne, puis derrière le troisième, et ainsi de suite, jusqu’au dernier élève. Passez le ruban autour du corps de ce dernier avant de l’acheminer vers le point de départ, en passant entre les élèves à nouveau.

- Répétez le processus quelques fois pour que les élèves puissent voir qu’ils sont maintenant retenus ensemble par le ruban de papier. Expliquez que les élèves représentent ce qu’on appelle la chaîne. Le ruban représente la trame.

Autres suggestions :

En petits groupes, les élèves peuvent s’exercer à tisser du papier crêpe ou du papier hygiénique autour de leurs amis. Montez une course de tisserands.

Recherchez sur Internet les divers outils et techniques de tissage utilisés par les peuples d’aujourd’hui et d’autrefois (tissage aux doigts, métier à ceinture, métier suspendu, métier industriel, etc.)

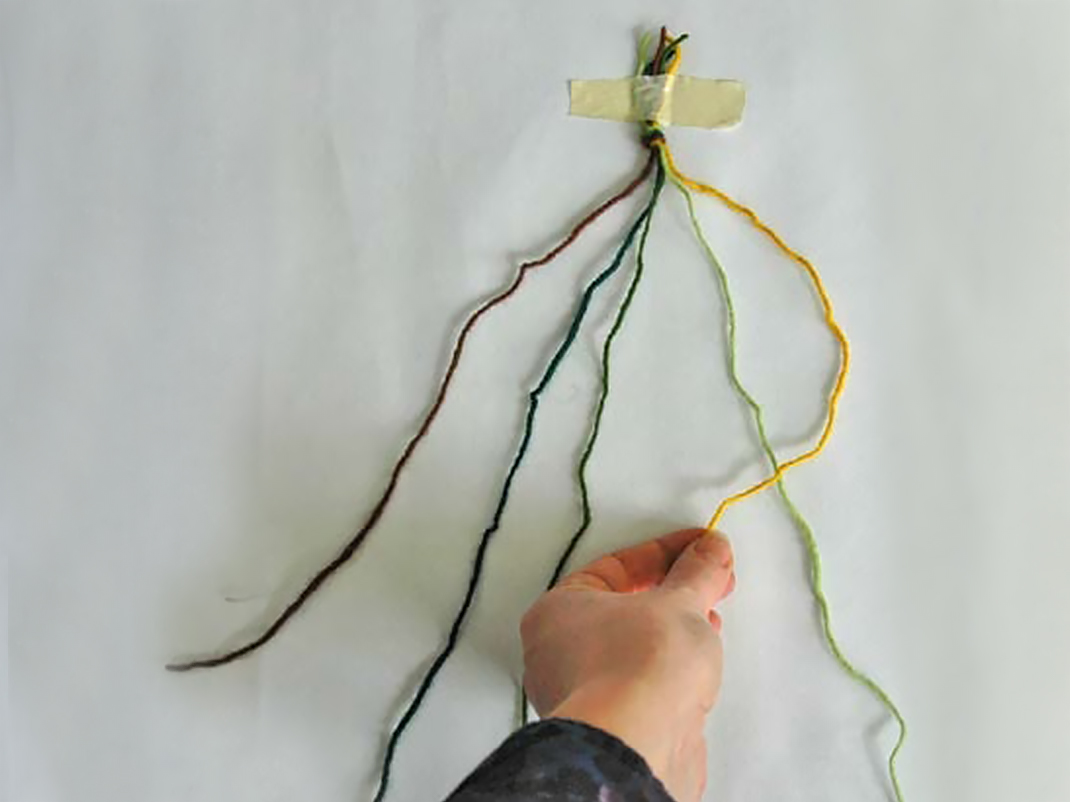

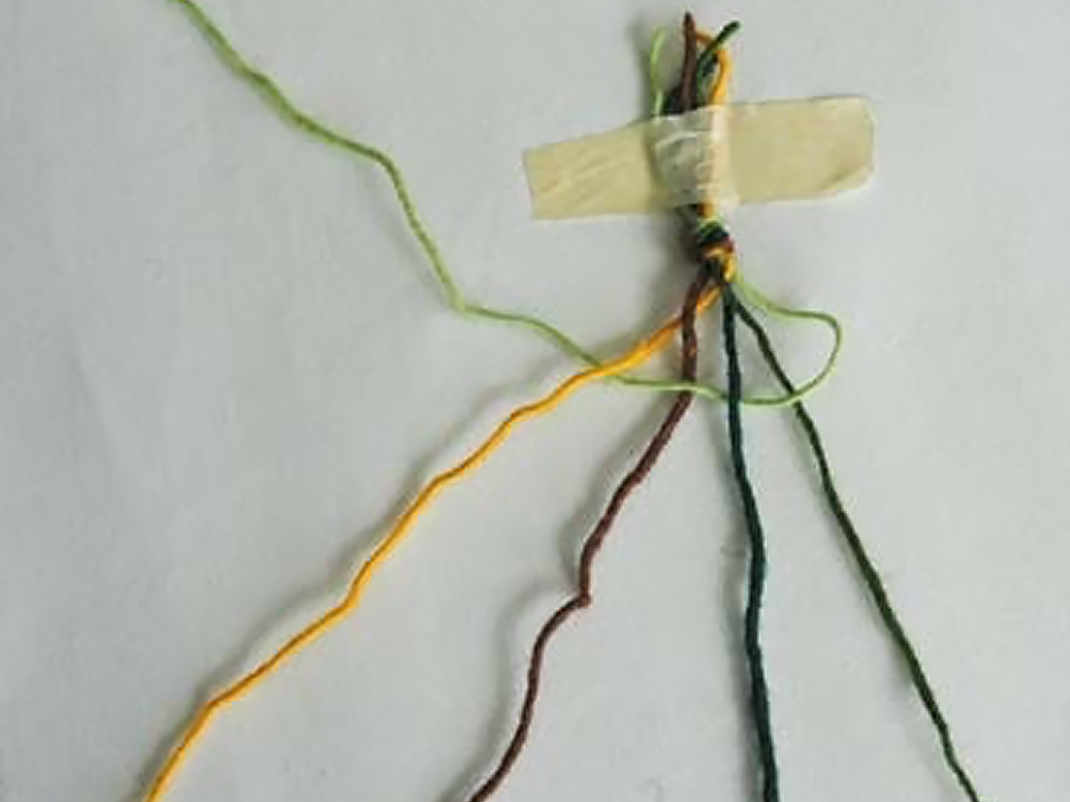

Activité de tissage au doigts

Le tissage est un moyen de production de textiles parmi les plus anciens. Il y a très longtemps, les autochtones ont développé des techniques de tissage aux doigts pour fabriquer des objets. Cet art persiste encore. Lors de cette activité, les élèves confectionnent un bracelet traditionnel tissé aux doigts. Avant l’activité, lisez le court texte qui fait un survol de l’importance du tissage aux doigts dans l’histoire canadienne.

Matériel :

- Cinq brins de laine de couleurs différentes, de la longueur de l’avant-bras

- Ruban adhésif

Démarche :

- Nouer ensemble l’une des extrémités des brins. Fixer le bout noué à une surface de travail avec du ruban adhésif. Séparer les brins et noter l’ordre des couleurs. Cet ordre doit être respecté tout au long du tissage. Au besoin, fixer les extrémités des brins à la surface pour maintenir l’ordre.

- Prendre le premier brin à droite (jaune) et le faire passer par-dessus le brin immédiatement à sa gauche (vert limette).

- Continuer à tisser en passant ce brin jaune sous le brin suivant (vert forêt). Alterner dessus et dessous jusqu’au dernier brin à gauche.

- Avec les extrémités des brins fixées à la surface, il est facile d’ajuster la tension du fil de la trame (le brin horizontal) en tirant doucement vers la gauche et vers le haut. Fixer ce brin à la surface de travail.

- Recommencer le processus avec le brin qui se trouve maintenant en première position à droite (vert limette).

- Continuer ainsi jusqu’à ce que la longueur soit suffisante pour nouer le bracelet ainsi fabriqué autour du poignet. Faire un nœud dans les brins pour les bloquer.

Activité de tissage au doigts

La laine de mouton possède une propriété qui lui est unique : elle peut se feutrer. Aucune autre fibre ne peut être transformée en feutre véritable. Le feutrage compacte la laine, la rendant plus isolante, plus solide et plus résistante à l’eau. En bricolant, les élèves sentiront la laine se transformer en feutre sous leurs doigts.

Matériel :

- laine à feutrer

- échantillon de laine feutrée

- bassin (à fond plat) d’eau chaude et savonneuse

- savon liquide à vaisselle doux ou pain de savon

- ciseaux

- cure-pipes verts (courts et longs)

- feutrine verte (feuille de feutre souple et mince)

Démarche :

Quelques jours avant l’activité

- Demander aux élèves d’apporter une petite balle (environ 3 cm de diamètre) de la maison ou un autre objet rond comme un caillou ou une grosse bille. Cette balle servira de moule à la fleur.

Introduction au bricolage

- Faire circuler l’échantillon de laine et celui de feutre. Demander aux élèves comment, selon eux, la laine a été transformée en feutre.

- Expliquer que la fabrication de feutre est une pratique très ancienne. Montrer les photos prises au microscope des fibres de laine.

- Expliquer qu’il est possible de feutrer la laine parce qu’elle comporte des écailles. Pour feutrer la laine, il faut de l’humidité, de la friction et de la pression. La fibre de laine est couverte d’écailles microscopiques qui se chevauchent les unes les autres à la façon du bardeau d’un toit de maison. Lorsque la laine est mouillée, les écailles se soulèvent et la fibre gonfle. Quand on frotte la laine, les fibres s’entremêlent et les écailles s’accrochent les unes aux autres. La chaleur accélère ce phénomène. Lorsque la laine sèche, les écailles se referment et s’agrippent aux autres fibres qu’elles croisent. Le feutrage compacte la laine, ce qui la rend moins perméable, plus isolante, plus solide et plus résistante à l’eau. Une fois feutrée, la laine le sera pour toujours.

Bricolage – La fleur de feutre

Première partie

- Préparer les stations de feutrage – une pour 4 ou 5 élèves – sur des pupitres ou des tables.

- Placer un bassin d’eau chaude et savonneuse à chaque station. Plus l’eau du bassin sera chaude, plus le feutrage sera rapide.

- Recouvrir chaque balle uniformément avec trois fines couches de laine cardée. Placer les couches perpendiculairement les unes aux autres afin que les fibres se croisent.

- Tremper la balle couverte de laine dans le contenant d’eau, puis l’essorer. Verser une ou deux gouttes de savon liquide dans les mains des élèves (ou utiliser un pain de savon) et leur demander de se frotter les mains. Le savon facilite l’ouverture des écailles que comporte la fibre de laine. Il agit aussi comme lubrifiant, empêchant les fibres de laine de s’accrocher à la peau des mains.

- Rouler la boule entre les mains ou contre la table jusqu’à ce que la laine soit feutrée. Cela prend quelques minutes. Au besoin, si la boule est trop refroidie, la tremper de nouveau, puis la rouler. Plus intenses sont l’agitation et la pression, plus rapide et compact sera le feutrage.

- Lorsque la laine est feutrée, rincer la boule et l’essorer autant que possible. Couper un petit coin pour retirer la balle. Découper des pétales (3 à 5) en partant du petit coin. Les élèves auront probablement besoin d’aide pour découper le petit coin et les pétales. Il est également recommandé d’assurer une surveillance adulte. Ouvrir les pétales et les placer dans la position désirée. Laisser sécher. La laine feutrée garde la forme qu’elle prend lors du séchage.

- Pendant que la fleur sèche, découper deux morceaux en forme de feuille dans la feutrine. Les élèves peuvent suivre un modèle ou découper la forme de leur choix.

Deuxieme partie

- Une fois que la fleur est sèche, les élèves récupèrent leurs fleurs et leurs feuilles ainsi qu’un long et deux petits cure-pipes.

- Faire un petit trou au centre à l’aide d’une paire de ciseaux bien pointus. Le trou servira à fixer la tige. Durant cette étape, la surveillance étroite d’un adulte est de mise.

- Passer le long cure-pipe vert dans le centre de la fleur. Modeler une petite boule avec l’extrémité du cure-pipe pour l’empêcher de ressortir. Utiliser les petits cure-pipes pour fixer les feuilles en feutre à la tige. La fleur est maintenant terminée. Voilà un beau cadeau à offrir!

Ressources

Information additionnelle

Qu’est-ce qu’un matériau?

Un matériau est une matière d’origine naturelle ou artificielle qui possède des propriétés particulières et qui est utilisée pour fabriquer des objets. La laine est un matériau d’origine naturelle : il s’agit de poils de mouton.

Qu’est-ce qu’un objet?

Il s’agit d’une structure conçue, transformée ou fabriquée dans le but d’accomplir une fonction particulière. Un objet est fait d’un ou de plusieurs matériaux. Par exemple, une mitaine fabriquée avec de la laine est un objet.

Il peut aussi s’agir d’un objet plus complexe dont la fabrication combine deux objets ou plus. Une veste fabriquée à partir de fils de laine tricotés et qui est munie d’une fermeture éclair et de boutons serait un exemple d’objet plus complexe.

Un matériau peut également être un objet

Lorsqu’un matériau est utilisé dans le but d’accomplir une fonction particulière, il devient un objet. Par exemple, de la laine feutrée utilisée comme couverture est un objet. Par contre, si le feutre est utilisé dans le but de fabriquer des pantoufles, il s’agit d’un matériau.

La laine…

… résiste à l’électricité statique

Parce que la fibre de laine absorbe l’humidité de l’air, elle accumule peu d’électricité statique. Ainsi, les vêtements en laine collent moins au corps. Ils risquent peu de provoquer des étincelles ou d’attirer les peluches et la poussière.

… résiste au feu

La présence d’eau et de kératine (protéine qui compose majoritairement la fibre de laine) fait de la laine une fibre naturellement résistante aux flammes. Pour que la laine brûle, la température doit être plus élevée que pour la majorité des fibres. Lorsque la fibre de laine est en feu, la combustion est lente et génère peu de chaleur. Une couverture en laine est donc un moyen efficace d’éteindre une flamme.

… est élastique

Grâce à sa forme et à sa structure, la fibre de laine est élastique. Chaque fibre est constituée de longues chaînes d’acides aminés (protéines) qui reposent naturellement en position de ressort. Comme un ressort, le vêtement de laine étiré ou comprimé reprend sa forme initiale lorsque la pression est relâchée. Cette propriété empêche également les vêtements de laine de se froisser.

… résiste aux odeurs

Parce qu’elle n’est pas propice au développement de bactéries responsables des mauvaises odeurs, la laine ne retient pas les odeurs désagréables. Contrairement à un chandail de coton ou de polyester, un chandail de laine ne sentira pas mauvais après une fin de semaine de marche en montagne ou de camping.

… absorbe les teintures

La fibre de laine compte de petits pores microscopiques qui lui permettent d’absorber l’humidité de l’air, mais aussi les teintures. Il est possible de teindre la laine de toutes les couleurs imaginables, ce qui fait d’elle une fibre de choix dans la confection de vêtements colorés. La couleur de la laine change très peu avec le temps. Contrairement au coton, elle ne pâlit pas au lavage ou lorsqu’elle est exposée au soleil.

Naturel, synthétique ou artificiel?

Il existe deux grandes catégories de fibres : les fibres d’origine naturelle et les fibres chimiques. Les fibres d’origine naturelle, comme le coton, la soie et le lin, se trouvent dans la nature et sont produites par les plantes et les animaux. Les fibres chimiques sont produites par les humains en transformant des substances naturelles à l’aide de processus chimiques. Parmi les fibres chimiques, il y a deux grandes divisions : les fibres synthétiques et les fibres artificielles.

Le nylon, le polyester et l’acrylique sont des fibres chimiques synthétiques. Celles-ci sont à base de combustible fossile (pétrole et charbon). Dans les usines, on chauffe des plastiques pour les réduire en pâte. Cette pâte passe ensuite dans une machine à extrusion, c’est-à-dire un tuyau dont le bout est muni d’une plaque qui porte des dizaines de minuscules trous. Ceci ressemble à un presse-ail. De minces fils ressortent par les trous de la machine à extrusion, pour être refroidis, étirés et traités davantage. De nos jours, la majorité du polyester est créé à partir de bouteilles de plastique recyclées.

Les fibres chimiques artificielles, comme la rayonne, le bambou et la fibre de maïs, sont moulées comme les fibres synthétiques. En laboratoire, on extrait la cellulose des plantes et on la transforme chimiquement en pâte. Une fois extrudées, les fibres doivent baigner dans une solution acide afin qu’elles durcissent. La fibre de lait est une autre fibre artificielle moulée par extrusion. Dans ce cas, c’est la protéine du lait, la caséine, qui est transformée en pâte. Cette fibre est très douce, hypoallergénique et absorbante.

Les fibres chimiques coûtent moins cher que les fibres naturelles et peuvent imiter les matériaux coûteux, comme la soie. Cependant, les fibres chimiques synthétiques ne sont pas biodégradables et n’exhibent pas les mêmes propriétés que leurs homologues naturelles.

Faits intéressants

- Pendant des années, les pêcheurs du monde entier ont porté des vêtements en laine pour ne pas avoir froid en mer!

- Jusque dans les années 1940, les maillots de bain étaient en laine! Toutefois, la laine est si absorbante qu’il est difficile de nager dans un maillot en laine car il devient lourd une fois mouillé. En fait, cette capacité d’absorption est très utile pour retenir le pétrole après un désastre environnemental, comme un déversement de pétrole.

- Les balles de baseball sont remplies de laine. Il faut 137 mètres de fil de laine pour remplir une balle de baseball!

- Un mouton produit en moyenne 3,6 kilogrammes de laine par année.

- Si la toison d’un mouton était filée pour en faire un seul fil de laine, ce fil s’étendrait d’Ottawa à Montréal, soit plus de 200 kilomètres!

- L’Australie est le pays qui produit la plus grande quantité de laine au monde, alors que la Chine est le premier consommateur de laine brute au monde.

- Des scientifiques ont trouvé dans une grotte en Géorgie (pays) des preuves que les humains ont filé des fibres de lin sauvage il y a 34 000 ans.

- Les humains pratiquent l’agriculture depuis environ 11 000 ans. Les moutons sont parmi les premiers animaux ayant été domestiqués.

Glossaire

alpaga n.m.

Ruminant sud-américain domestiqué, de la famille des camélidés, élevée pour sa toison longue et laineuse.

agneau n.m.

Bébé mouton.

artificiel adj.

Produit par le travail de l’humain et non par la nature.

avoine n.f.

Plante céréalière dont les semences (graines) servent à nourrir le bétail et les humains.

bêlement n.m.

Cri du mouton.

bêler v.

Pousser un bêlement.

bélier n.m.

Mouton mâle.

(un/une) berger/bergère

Personne qui garde et soigne un troupeau de moutons.

bergerie n.f.

Bâtiment pour abriter les moutons.

bouc n.m.

Mâle de la chèvre.

brebis n.f.

Mouton femelle.

brin n.m.

Petit bout de laine filée.

chenille n.f.

Forme larvaire des insectes de l’ordre des lépidoptères (papillons); son corps est annelé et elle se nourrit généralement de végétaux.

chèvre n.f.

Mammifère ruminant sauteur et grimpeur, de l’espèce caprine, que l’on élève pour son lait, sa viande, quelquefois pour sa toison. Ce terme désigne aussi une chèvre femelle.

chrysalide n.f

Nom donné à la nymphe des lépidoptères, étape entre la chenille et le papillon.

cisailles à main n.f.

Gros ciseaux servant à tondre les moutons.

corne n.f.

Organe dur et souvent pointu poussant sur la tête de nombreux mammifères ruminants.

cria n.m.

Bébé de l’alpaga.

éleveur/éleveuse n.m, n.f

Personne qui nourrit, soigne et gère des animaux.

fibre n.f.

Élément de forme fine et allongée d’origine naturelle ou chimique.

fil n.m.

Produit de l’assemblage par étirement et torsion de fibres textiles pour former un ensemble long.

filer v.

Tordre des fibres pour en faire un fil.

foin n.m.

Plantes cultivées (graminées et/ou légumineuses) coupées, séchées et entreposées dans le but de nourrir le bétail.

herbe n.f.

Graminées que le bétail consomme directement au pâturage.

larve n.f

Forme que présente un insecte en sortant de l’œuf.

laine n.f.

Fibre de la toison du mouton.

lait n.m.

Liquide sécrété par les glandes mammaires des femelles des mammifères dont se nourrissent les petits au début de leur vie.

mammifère n.m.

Classe d’animaux vertébrés qui nourrissent leurs petits de lait.

matériau n.m.

Substance quelconque utilisée à la construction d’objets, machines, bâtiments, etc.

mouton n.m.

Mammifère ruminant de l’espèce ovine à la toison épaisse, élevé pour sa laine, sa viande, son cuir et parfois son lait.

muer v.

En parlant d’un animal, subir un renouvellement de peau, de plumes ou de poils sous l’influence de la croissance, de l’âge et des conditions du milieu.

naturel adj.

Qui est directement issu de la nature, du monde physique; qui n’est pas le fait du travail humain.

nutritif adj.

Qui contient en abondance des éléments nourrissants.

nymphe n.f.

Forme, souvent immobile, prise par les insectes supérieurs juste avant leur éclosion sous forme adulte. Aussi, la dernière forme larvaire, active, des insectes inférieurs.

objet n.m.

Chose solide considérée comme un tout, fabriquée par l’homme et destinée à un certain usage.

odeur n.f.

Émanation volatile qui se dégage de quelque chose et que l’on perçoit par l’odorat (dans le cas du mouton, elle permet aux animaux de se reconnaître mutuellement).

pâturage n.m.

Lieu où le bétail consomme du fourrage frais qui pousse sur place.

paille n.f.

Tiges des céréales servant de litière aux animaux d’élevage.

pis (ou mamelle) n.m.

Organe propre aux mammifères qui permet la sécrétion de lait; il est muni de trayons (deux, dans le cas du pis de la brebis).

poil n.m.

Production filiforme (longue et mince) de la peau des mammifères.

propriété n.f.

Qualité propre de quelque chose qui le distingue d’autre chose ; particularité.

race n.f.

Subdivision d’une espèce animale (par exemple, le caniche est une race de chien).

ruminant n.m.

Mammifère dont l’estomac est divisé en plusieurs compartiments.

sous-produit n.m.

Produit dérivé d’un autre produit (la laine est un sous-produit de l’élevage des moutons pour la viande).

synthétique adj.

Qui est produit par synthèse, soit la préparation d’un composé chimique à partir des éléments constitutifs.

teindre v.

Colorer avec une substance colorante qui donne une couleur prédéterminée.

tisser v.

Entrelacer régulièrement des fils pour constituer un tissu.

toison n.f.

Poil, lainage des moutons et de certains autres animaux au poil laineux ou bouclé.

tondeuse électrique n.f.

Instrument qui sert à couper les poils.

tondre v.

Raser un animal pour lui enlever sa toison.

trayon n.m.

Partie inférieure du pis d’où l’on tire le lait.

troupeau n.m. .

Groupe d’animaux

viande n.f.

Aliment tiré des muscles des animaux.

PDF imprimables

Fiches d’activités

- Un agneau que j’aime bien (PDF, 220 Ko)

- Le corps d’une brebis (PDF, 725 Ko)

- Le corps d’une brebis (Feuille réponses) (PDF, 769 Ko)

- La boite à outils d’un éleveur (PDF, 690 Ko)

- La boite à outils d’un éleveur (Feuille réponses) (PDF, 598 Ko)

- Le cycle de vie d’un mammifère (PDF, 1 Mo)

- Le cycle de vie d’un mammifère feuille réponse (PDF, 249 Ko)

- Le cycle de vie d’un mammifère (compréhension) (PDF, 190 Ko)

- Le cycle de vie d’un insecte (PDF, 504 Ko)

- C’est naturel ? (PDF, 399 Ko)

- Compte les moutons (PDF, 843 Ko)

- Complète les suites (PDF, 293 Ko)

- Toisons à vendre (PDF, 547 Ko)

- Explorons les propriétés des fibre (PDF, 497 Ko)

- Qui suis-je? (PDF, 3 MB)

- Qui suis-je? (Feuille réponses) (PDF, 191 Ko)

- Méli-melo de lettres (PDF, 418 Ko)

- Méli-melo de lettres (Feuille réponses) (PDF, 513 Ko)

- Mots cachés (PDF, 413 Ko)

- Mots cachés (Feuille réponses) (PDF, 597 Ko)

- Dans la bergerie (PDF, 204 Ko)

- Un alpaga gourmand (PDF, 833 Ko)

Pages à colorier

- Pages à colorier 1 (PDF, 1 Mo)

- Pages à colorier 2 (PDF, 314 Ko)

Remerciements

Les photos de fibres sous un microscope à balayage électronique ont été produites en collaboration avec Miloslav Kaláb, Ph.D, agrégé de recherche honoraire au Centre de recherches de l’Est sur les céréales et les oléagineux (CRECO) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Ottawa, Ontario. Ne pas reproduire sans permission.

À découvrir

Sortie scolaire : Nos amis à la ferme

Les enfants pourront sentir, toucher, observer et entendre de très près une variété d’animaux de la ferme!

AgVenture : Du mouton au chandail

Comment les pionniers ont-ils transformé la toison d’un mouton en vêtements ? Ce programme flexible permettra à vos élèves d’explorer les propriétés de la laine par le biais d’activités amusantes.

Sorties scolaires virtuelles

Amenez le musée dans votre salle de classe avec des programmes bilingues et liés aux programmes d’études pour tous les niveaux scolaires qui permettent à vos élèves de découvrir divers sujets liés aux STIM.